こんにちは、BricoLageです。

10月になりました。二十四節気のひとつ「秋分」が過ぎ、これから秋が深まっていき、夜の時間が長くなりますね。

10月といえば、10月27日から「読書週間」がはじまります。今年の標語は「こころとあたまの、深呼吸。」だとか。秋の夜長、読書でこころとあたまをゆるめて読後の余韻に浸れば、心穏やかな時間が生まれそうですね。

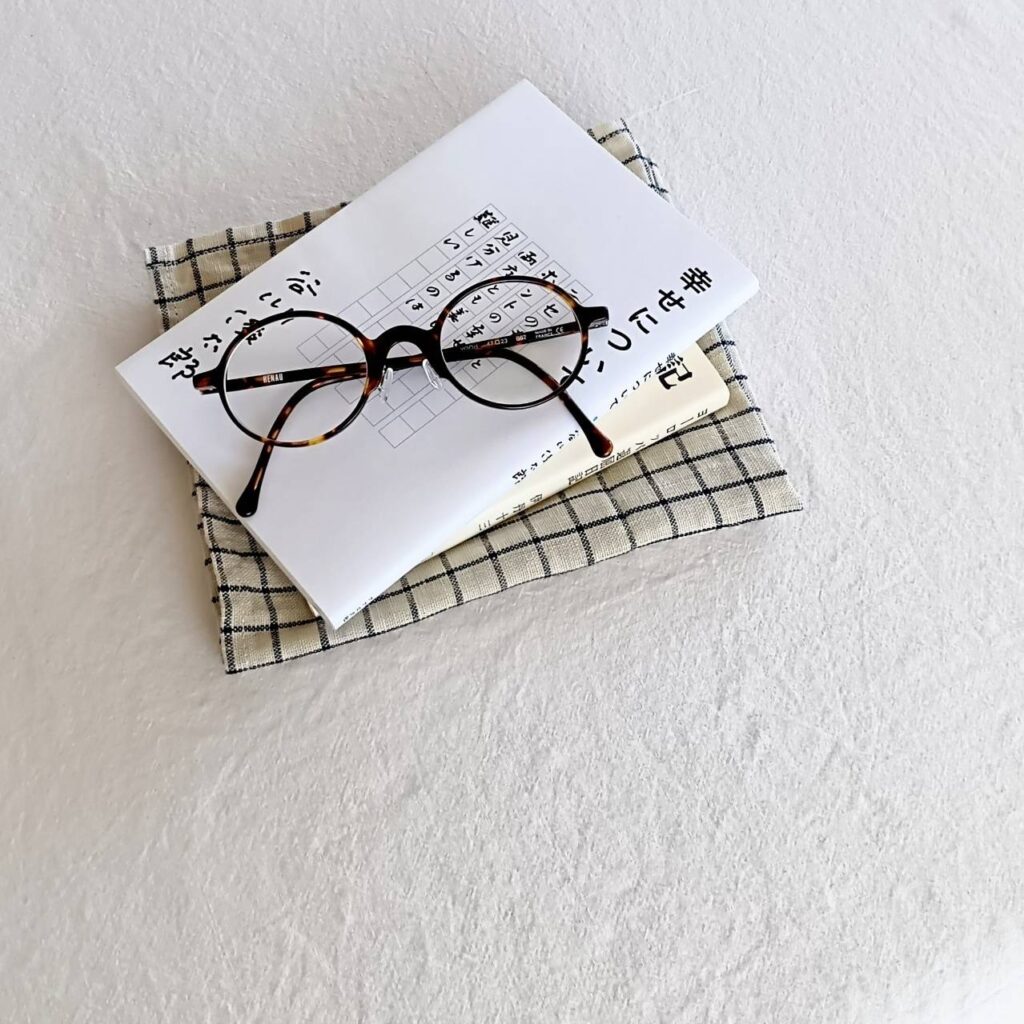

このウェブサイトをご覧の方は、読書好きな人が多いのではないでしょうか。わたしにとっても、本を読むことは日々の暮らしに欠かせないことのひとつ。しかし、ここ数年で文庫本の文字が見づらくなり••••••いわゆる老眼です。

わたしは10代のころから近視なので、ふだんはコンタクトレンズ、休日や自宅では眼鏡の生活をつづけて数十年。歳を重ねると避けられない老眼の症状がいよいよ出てきたことで、コンタクトレンズは手元を見やすくするために度数を下げたものの、今までの眼鏡はピントが合わなくなってきて大弱り。

そんなとき、「一人ひとりの眼の使い方やモノの見方に合わせて眼鏡をつくってもらえる眼鏡店がある」と教えてもらい、西宮北口にある「toivoa」(トイボア:フィンランド語で「希望」という意味)へ行ってみました。

測定方法がユニークとは聞いていましたが、視力だけではなく、両眼の使い方・物の見方など両眼視機能測定のほか、今まで経験したことのない測定を一時間ほどかけておこないました。

自分自身の眼の使い方・物の見方を知ることで、集中過多な人にはらくに集中できる眼鏡を、集中力が続かない人には、長くらくに集中できる眼鏡を作ることで、らくに物が見れる世界が現れるそう。従来の視力を出すことが眼鏡の目的では無いと気づき、眼と身体と心のつながりを考えた測定を追求し、眼鏡を作製されています。

“毎日を楽しく快適にする眼鏡、それ一本で日々の暮らしに小さな楽しみが生まれる” そんな一人ひとりに合った眼鏡を提案してもらえる眼鏡店なのです。

測定後の説明では「本来 視力0.5くらいが、眼の筋肉を使わず身体にはらく。近視になり1.0くらいの眼鏡やコンタクトレンズを使うことで、遠くを見るとき・近くを見るときに眼の筋肉の緊張が起こることで、さらに視力が下がって眼鏡の度数を上げる••••••の連続。理想はコンタクトレンズを装用せず、遠近両用眼鏡を使い、手元中心のデスクワークのときは度数を0.3~0.5にゆるめた手元用眼鏡を使うのがベスト。遠近両用で遠くを見るときはレンズ上方、手元を見るときはレンズ下方を使うことで、眼の緊張がなくなり、眼も身体もゆるめてあげることがよい。」とのこと。

なるほどなぁと納得しつつ、眼の筋肉を酷使していたことを深く反省。ひとまず、遠近両用眼鏡をつくることに。

わたしは、集中して一点を見ているそう。言われてみれば、パソコン作業では凝視していることが多く、それが長時間続くと目が充血していることも。集中して一点を見る人、俯瞰して見る人、近くだけ見えていればいい人、近くも遠くも見たい人など、見方は人それぞれ。その人の思考や行動が眼の使い方や見方のクセに関係するそうで、眼を通して自分を知ることができるんです。

そうそう、ひとつおもしろい測定がありました。等間隔で3つの黒点が並んでいる画面を見て、「人生で一番悲しかったこと、辛かったことを思い浮かべてください」といわれ、それを思い浮かべると••••••なんと、黒点の間隔が狭くなったんです!次に「最近のおもしろかった出来事を思い浮かべてください」といわれ、大笑いしたことを思い出すと••••••信じられないことに、黒点の間隔が広くなりました!悲しいこと・辛いことを思い浮かべると身体が緊張し、おもしろいことを思い浮かべると身体はゆるむ、心の揺れ動きが眼の動きや見え方を変えるということがよくわかる体験でした。

笑うことは身体がゆるんで眼にもいいみたい。これからは眼や身体に負担をかけず、ゆるんだ状態で読書をたのしみたいものです。

旅先で見つけた詩集や文庫本

さて、話は変わりますが、とある休日“毎日を楽しく快適にする眼鏡”とともに、旅にでかけました。

行き先は松山、神戸から高速バスで4時間ほどで到着。まずは、行きたかった「伊丹十三記念館」へ。

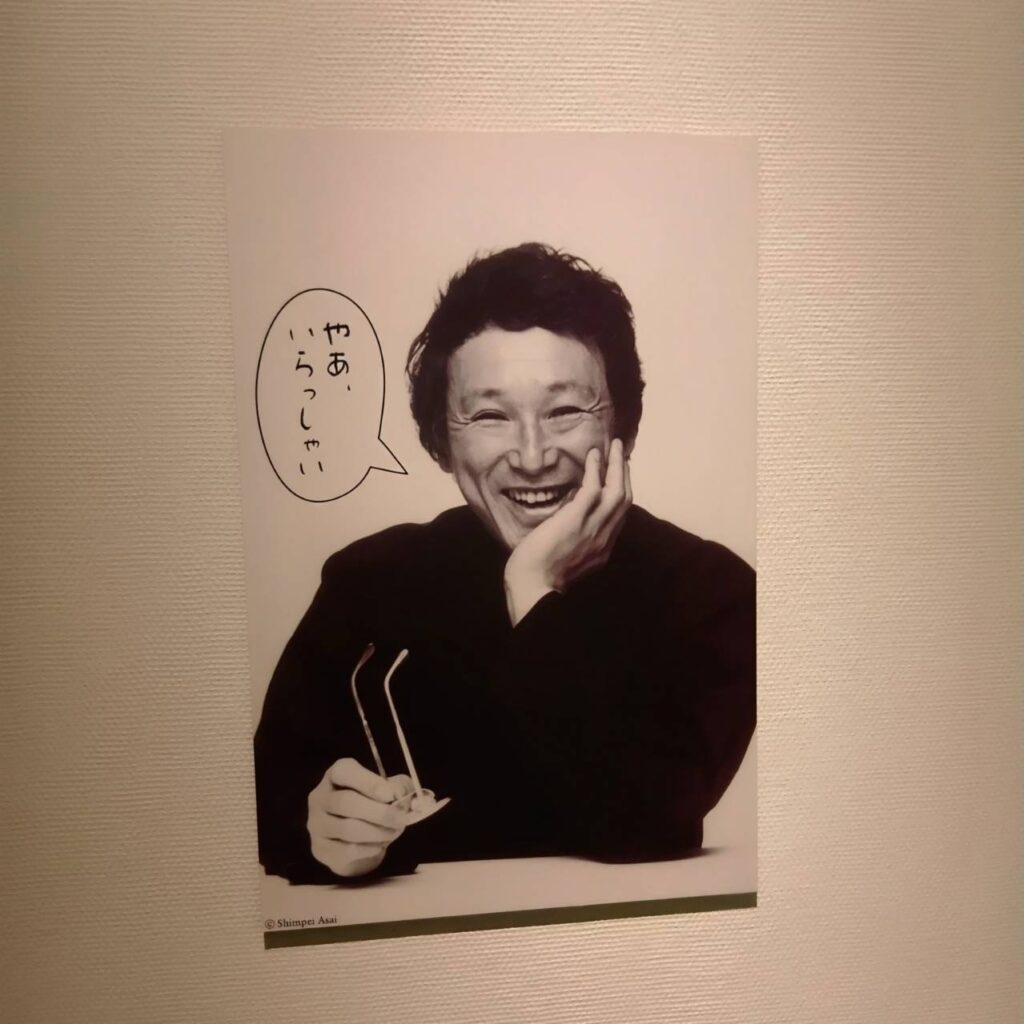

商業デザイナー・俳優・エッセイスト・テレビマン・雑誌編集長・映画監督とさまざまな分野の職業で多彩な才能を発揮した、伊丹十三さん。名前にちなんだ13のコーナーが設けてある「常設展示室」では、とにかく伊丹さんの多才ぶりに圧倒されっぱなし。

さらに「企画展示室」“伊丹十三の「食べたり、吞んだり、作ったり。」展”では、料理通としても有名な伊丹さん愛用の器や吟味した台所道具などが展示され、モノ選びのセンスの良さに脱帽!ていねいに手入れされ、使い込まれた愛用の品々を見ていると、伊丹さんの台所におじゃましたよう。撮影不可だったので、お見せできないのが残念。

「簡単で、面白く、伊丹十三らしい」記念館

伊丹さんがとびきりの笑顔でお出迎え

写真家 浅井慎平さんによるもの

じっくり展示を観たあとは、併設されている「カフェ・タンポポ」へ。店内壁面には、映画「タンポポ」製作の際にご自身が描いた登場人物のデッサンが飾ってあり、シャープペンシルで描いたとは思えないすばらしいものでした。

チーズケーキや十三饅頭

フランス製チョコレートやクリームチーズを使うなど

材料も厳選され、とてもおいしい

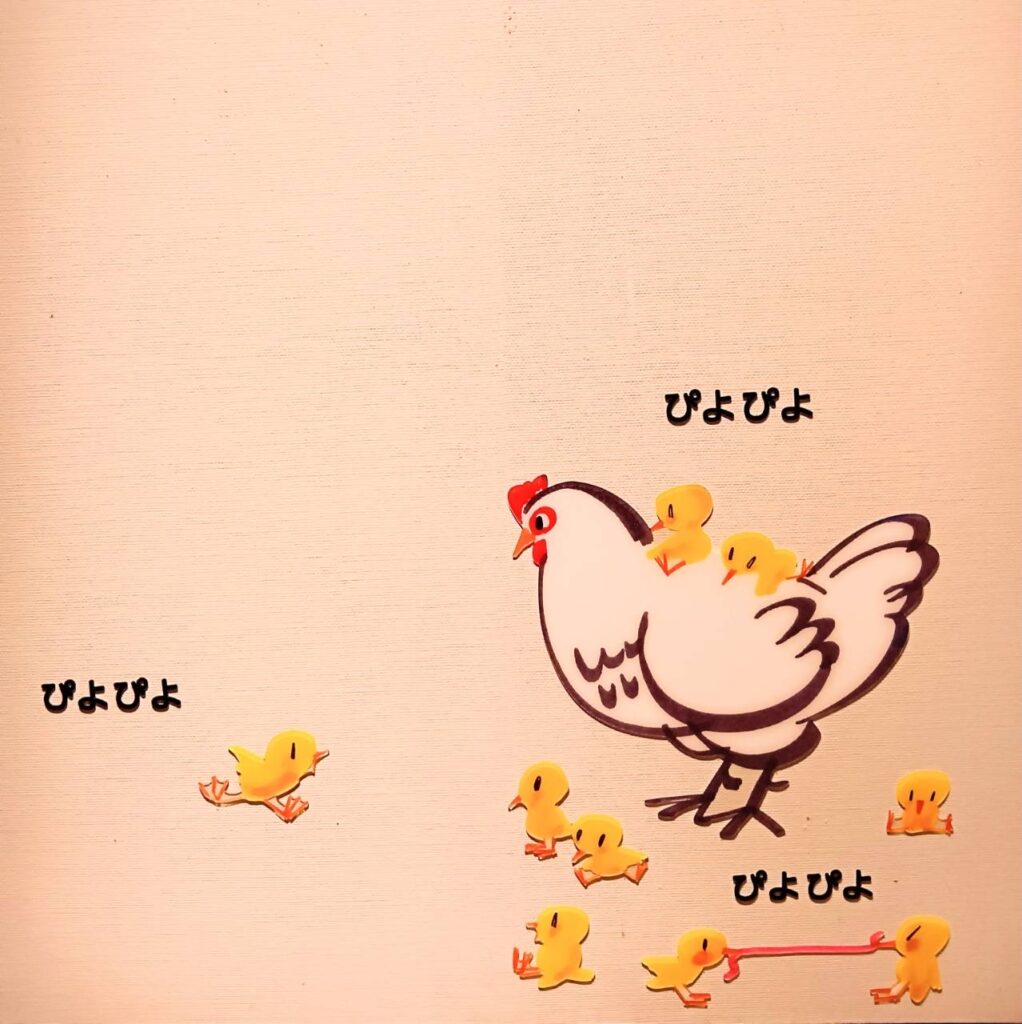

つぎは、愛媛県美術館「谷川俊太郎 絵本★百貨展」へ。

2024年11月、92歳で亡くなった詩人の谷川俊太郎さんが、1960年代以降さまざまな絵描きや写真家と200冊にも及ぶバラエティ豊かな絵本を制作されたなかから、約20冊の絵本を取り上げ、多彩なクリエイターとともに絵本の原画、絵や言葉が動き出す映像、谷川さん自身の朗読、巨大な絵巻きやインスタレーション作品など、絵本の世界から飛び出した、子どもから大人まで誰もが楽しめるおもしろい展覧会でした。

『ことばのえほん 1 ぴよぴよ』

谷川俊太郎/作 堀内誠一/絵

そして最後に、坂の上の雲ミュージアム 「こども本の森 松山」 へ。

松山への旅を決めた直後、ブックディレクター 幅允孝さんのインスタグラムで7月28日にオープンする「こども本の森 松山」の選書をされたことを知り、さっそくホームページの予約画面を見てみると、オープンから2週間は満席ばかり。ところがラッキーなことに、わたしが松山に滞在している午後の一枠だけが“残りわずか”という表示。「これは呼ばれている!」と即予約。

≪未来を担うこどもたちに本に親しんでもらいたい。『坂の上の雲』の主人公たちのように、迷ったり悩んだりしながら、いろいろなことにチャレンジして、「なりたい自分」を見つけてほしい≫というコンセプトのもと、建築家 安藤忠雄さんが設計された「坂の上の雲ミュージアム」に、ご自身が増築・寄贈したもの。

絵本や物語を中心に4000冊以上の本が、「21世紀を生きる私たちの本棚」「松山から世界へ」など9つのテーマで分類されています。わたしは、「自然と人」「生きる体とこころ」から3冊えらび、90分間じっくり読書をたのしみました。

「青りんご」のオブジェの色が

椅子にも使われています

偶然にも装丁に青りんご色が

HoCoToウェブサイトにて2022年11月から3年間、「BricoLageのくつろぎ時間」というタイトルでわたしのくつろぎ時間についてのコラムを担当させていただきましたが、ここでひと区切り 最終回となりました。くつろぎ時間に欠かせないモノやコト、過ごしかたをおはなししてきましたが、たのしんでいただけたならうれしい限りです。

これから年末に向けて忙しい日々がやってくると思いますが、そんななかでもみなさんが「くつろぎ時間」を大切に過ごしていけますように••••••。

今までどうもありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。

[第11回・2025年秋 ブリコラージュ 記]

<プロフィール>

BricoLage(ブリコラージュ)

大阪生まれ。神戸在住。

15年間、ライフスタイルショップに勤務。

10年ほど前、からだの不調をきっかけに、アロマテラピーやメディカルハーブ、バッチフラワーエッセンスを学び、日々のくらしに取り入れている。

2016年より、BricoLageとして活動(アロマハンドトリートメントやポストカード・クリスマスカード制作)。

BricoLageの名前の由来は、フランスの人類学者クロード・レヴィ=ストロースが著書「野生の思考」で提示した、Bricolage(ブリコラージュ)=「ありあわせの道具・材料を用いて自分の手でモノをつくる」から。